message奨学生からのメッセージ

- トップ

- 奨学生からのメッセージ

目次

-

- 01.福島大学農学群食農学類佐藤実結さん(1期生)

- 02.日本大学生物資源学部国際地域開発学科尾﨑安寧さん(1期生)

- 03.東京大学教養学部理科2類荻原彩楓さん(1期生)

- 04.明治大学農学部・食料環境政策学科M.S.さん(1期生)

- 05.東北大学農学部応用生物化学科S.H.さん(1期生)

- 06.信州大学農学部・農学生命学科 K.F.さん(2期生)

- 07.帯広畜産大学畜産科学部畜産科学過程北本比呂人さん(2期生)

- 08.名城大学農学部応用生物化学科坂部綾香さん(2期生)

- 09.京都大学農学部食料・環境経済学科T.N.さん(2期生)

- 10.岩手大学農学部・動物科学科S.O.さん(2期生)

-

11.東京農業大学

国際食料情報学部国際農業開発学科

山口慎之介さん(3期生) - 12.香川大学農学部応用生物科学科平松英晟さん(3期生)

-

- 13.山口大学農学部生物資源環境科学科伏見咲紀さん(3期生)

- 14.静岡大学農学部応用生命科学科松井瑠海さん(3期生)

- 15.帯広畜産大学畜産学部磯道秋静さん(3期生)

- 16.東海大学農学部・動物科学科多々野桜子さん(4期生)

- 17.東京海洋大学海洋生命科学部海洋生物資源学科M.N.さん(4期生)

- 18.福島大学農学群全農学類M.T.さん(4期生)

- 19.龍谷大学農学部 食料農業システム学科A.N.さん(5期生)

- 20.鹿児島大学水産学部 水産学科A.T.さん(5期生)

- 21.宮崎大学農学部 植物生産環境化学科田中誠士さん(5期生)

- 22.北海道大学農学部 応用生命科学科徳久暁士さん(6期生)

- 23.山形大学農学部 食料生命環境学科M.S.さん(6期生)

- 24.茨城大学農学部 食生命科学科Y.K.さん(6期生)

福島大学 農学群食農学類佐藤 実結さん

01message

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を志望した理由を教えてください。

私がこの学部を志望した理由はとても単純です。食べることも、畑いじ りをすることも、小さな生き物も好きだったからです。

また、福島県は農業が盛んで、そのうえ県面積が広いため地域によって農産物の特色が様々です。そのため将来地元でもある福島に農業面で貢献していきたいと思い、私の入学と同年に新設された福島大学食農学類で学びたいと考えました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した「気づき」や「学び」について教えてください。

この奨学金については大学の案内で知り、「お金がもっとあれば私の活動の幅も広げられる」と考え応募しました。初めは自分の熱意を伝え採用される事だけを考えていましたが、選考過程で「何をしたいのか。それはどうしてか。」といった、分かったつもりで曖昧だった考えを明確化することができ、自己理解にも繋がったため結果がどうであれ得るものがあったと感じています。

また、二次審査の面接で質疑をいくつか受けたことで自分の意見の詰めの甘い部分に気付くことが出来ました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか? 近況について教えてください。

コロナの影響で活動の幅は限られてしまっていますが、自粛期間中は興味をもっている昆虫食や農業関連の本を読んだり家の庭でも自分の畑を作ったりするなど、家でできる食農活動を行っていました。

また、県内の移動が可能になってからは様々な地域の農家さんや食品・農業関係の企業さんのもとへ出向き、職として関わっている人の話を聞いて、実際に食農学に求められている事について情報収集をしています。それは、自分がやりたい昆虫食・害虫学について勉強しつつ、研究室もまだ決まっていない現在、まずは食農分野における視野を広げる事からしていきたいと思ったからです。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

まずは挑戦することだと思います。選考を受けるだけでも得るものがあるので、少しでも気になっている人は積極的に

取り組んで欲しいです。

ぜひ自分の学びに対する熱意を外部にぶつけて下さい。応援しています!

日本大学 生物資源科学部 国際地域開発学科尾﨑 安寧さん

02message

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を志望した理由を教えてください。

食に関する分野を学ぼうと思ったきっかけは、農業高校に通っていたからです。基本的なサツマイモ、とうもろこし、きゅうり、白菜、イネなどを栽培するうちに自分で育てた野菜が販売され、お客さんから『美味しかった』と笑顔で挨拶された時、喜びを見出しました。食について興味を持ったのはこの時からです。学部、学科を志望した理由は農業や食を通じてたくさんの人を幸せにしたいと思ったことです。飢餓に苦しむたくさんの人々を農業技術で助けることができないかなど研究していきたいと思い、この学部を志望しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した「気づき」や「学び」について教えてください。

応募しようと思ったきっかけは、このままでは自分が本当に学びたいことが学べず、夢を実現できないと思い、食に力を入れている一般財団法人の奨学生に応募しました。選考過程で習得した気づきは、国際協力には様々な困難があるということです。その土地にあった農業栽培を提供することは大変な作業で、その技術提供をすることも言語の壁があったり、様々な経験や知識がなければできないことなのだと気づきました。その困難に立ち向かうため今特にアフリカ地域の熱帯作物を学んでいます。

また英語の能力の向上のために日々勉学に励み、TOEICにも挑戦する予定です。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

実習に一番力を入れています。農業実習では熱帯作物の研究や作物の効率的な栽培方法、果樹についても学んでいます。

また英語のリスニングやスピーキング能力向上のためにプレゼンテーションや会話に力を入れながら日々学習しています。SDGsなどの開発目標や、青年海外協力隊ついても詳しく学んでいます。

また御奨学金をいただけたことで勉学に集中することができ、特待生に任命されました。本当に毎日充実した生活を送っています。まだ海外に行き、貧困地域の人々や文化を自分の目で確かめることは実現できていませんが、コロナウイルスが収束いたしましたら実現していきたいです。心よりお礼申し上げます。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

自分のやりたいことを実現するために、日々努力することが一番大切なことだと思います。

皆さんの夢に向かって頑張る姿は必ず評価されます。頑張ってください。

東京大学 教養学部理科2類荻原 彩楓さん

03message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

小学生の頃に一年間の農業体験プログラムに参加し、自身で作物を収穫する達成感を得ました。それと同時に、安心で安全な作物を作る大変さを感じました。これらの経験から将来遺伝子組み換え作物を研究開発する仕事に携わりたいと思い、農学や科学だけでなく様々な知識を身に着けられるこの学部を志望しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

父の定年退職により、月の収入が半額以下となりました。学費にゆとりを持って勉学に励みたいと思い、この奨学生に応募させていただきました。選考過程の課題作文や面接を通して、自身が将来何をしたいか、そのために今何をしなければならないかを明確にすることができました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

生命科学に加えて、化学全般を学んでいます。農学について生命科学方面と化学方面の両方からのアプローチをかけられるように、幅広い知識を身に着けています。また以前参加していた農業体験プログラムのOB・OG会の運営に携わり、農業の大切さ、大変さを再確認しています。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

金銭面の不安を抱えながら自分のやりたいことに向かって努力するのはとても大変です。

そのため今回奨学生に選出され、この半年間より一層学業に専念することができました。自身の目標に向かって、努力を続けていきたいです。

明治大学 農学部・食料環境政策学科 M.S.さん

04message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

食は私たち人間にとって最も基本的なものであり、重要視すべき存在です。先進国と発展途上国の格差は大きく、前者では飽食や肥満が問題になっているのに対して後者では“食べられない”ということだけで毎日多くの人々が命を失っている現状にあります。身近な食糧問題として食品ロスなどが挙げられますが、飢餓問題や貧困について改善していくためには「農業」と「食」が一番重要であると感じ、現在の学科に入学しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

貴財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけは、やはり「食」に関する思いが強かったからです。選考過程で書いた課題文や面接時には、改めて自分のこれからの道について考える良いきっかけとなり、面接官の方から頂いた有難いお言葉が時に支えになっています。自分が今度どうしていきたいのか見つめ直し、具体的な卒業後の進路について見えてきた部分が大きかったです。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

奨学金のご支援ありがとうございます。おかげさまで学業を続けられています。現在は実習や対面での活動は控えざるを得ない状況ですが、フードロスに関するボランティアをオンライン上で続けております。来年から研究室にも配属されるため勉強にも一層力を入れて励んでいきたいと思っています。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

それぞれのご家庭の事情などで、大学に進学しても経済的に在学し続けることが難しくなる状況もあると思います。

私自身今年はコロナウイルスの影響でアルバイトが無くなってしまう等苦しい状況ではありました。

しかし奨学生を目指し、ご自身の夢をあきらめないでほしいと思います。

東北大学 農学部応用生物化学科S.H.さん

05message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

小学生の頃から食の科学に関心があり、食品加工や栄養学などに関する子ども向けの本を読んでいました。中学では食品添加物に、高校では糖質の化学に興味を持ち、また学校の勉強では化学と生物の生体機能分野が好きだったので、大学でもさらに深く学びたいと思いました。農学部応用生物化学科では生物学と有機化学を応用した実学を研究するため、社会や実生活に直結する研究ができることに魅力を感じて志望しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

食に関する分野を学ぶ学生が対象ということで、まさに自分に合った奨学金だと思いました。エントリーはしたものの、書類の準備が間に合わず、一時は応募を断念しましたが、締め切りを延長していただいて応募することができました。指定課題を書く上では、今後どのようなことを学びたいかということだけでなく、それが社会にどう貢献できるのかを考えるきっかけになりました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

4月に専門コースに配属され、専門科目の授業が本格的に始まりました。今学期は昨年から楽しみにしていた食品化学や栄養化学などの授業を受けています。教養科目の必要な単位は取得したため、今は経済学や免疫科学、中国語、科学英語など、卒業要件とは別に関心のある科目を選んで学んでいます。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

書類選考の指定課題や選考通過後の面談は大変かもしれませんが、自分の考えを書き、言葉で説明することはいい経験になると思います。頑張ってください。

信州大学 農学部・農学生命学科K.F.さん

06message

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を志望した理由を教えてください。

小さい頃から周りに農家があり農家さんのお手伝いをすることが多く、農業を楽しいと感じたからです。それと同時に、農家で起こっている様々な問題を知りました。このようなことから、実際に体験することで実用的な知識を得て、総合的に学べるこの学科を志望しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した「気づき」や「学び」について教えてください。

大学へ通うことは家計への負担となり、このままでは十分に学びたいことを学べないと考えたため、この奨学金に応募させていただきました。選考過程での面接では、自分が何をしたいのか、そのために必要なことは何かを考えるきっかけとなりました。

また、自分の考えが明確化できていなかったことにも気づくことが出来ました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

現在は実習に最も力を入れています。実際に高冷地での牧場実習を行っており、環境によってどのように農業が変化してくるのかを学んでいます。

また、コロナの自粛下では、遺伝子組み換え食品についての本を読むようになり、さらに数人で協力して自分たちの畑を作り、農家のアドバイスを得ながら作物を育てています。このようにして、まずは実際の農家がどのようなものかを詳しく知っていきたいと考えています。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

選考と聞くと不安に思う方もいらっしゃるでしょうが、挑戦することで得られるものがあります。

自分を知る良い機会であると考えるので、ぜひ自信を持って挑戦してみてください。応援しています。

帯広畜産大学 畜産科学部畜産科学過程北本 比呂人さん

07message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

私は環境生態学に興味があり、農場を周囲の森林などから整備していくことを通じて農業の環境にやさしい循環化を目指そうと思い、この学部を志望しました。

また、大学に入学してから農家さんのお手伝いをする機会があり、この人たちの助けになりたいとよりその思いは強くなりました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

三年前に父が他界したことで家計が急変したものの、大学に行かせてくれた母に少しでも経済的負担をかけまいとするため、この奨学生に応募いたしました。選考過程では大学に入る前の自分、それから一年近く大学生活を過ごした自分を比較し、講義や実習、農家さんのお手伝い、友人との会話を通じた心境の変化について考える良い機会となり、自分がどのようなことがしたいのか、何ができるのかを考えることができました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

食に関しては畑の作物だけでなく乳牛に興味がわき、車を利用し牧場での搾乳等のお手伝いを始めることにしました。現場での牛の飼育について勉強できるためとても参考になります。そこで乳製品について興味がわき、大学での資料などを利用して家庭でチーズやアイスクリームなどを作っています。

また、環境生態学の分野では大学の先輩の研究で森林調査のお手伝いをしています。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

コロナ下で学生同士との交流や学業に大きな影響を与えていますが、それでも今の自分にできることを考え素直に行動することが必要なことだと思いました。

私はこのような状況になったことで人との交流の重要性を再確認することができました。

家計の助けとなりたいという思いなどがあるかと思いますが、自分自身を見つめなおすという意味でもこの取り組みに応募する意味はあったと思います。

名城大学 農学部応用生物化学科坂部 綾香さん

08message

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を志望した理由を教えてください。

幼いころから食べることが好きだったので、自然と「食」に対して興味を持つようになりました。私の所属する学科では食品機能の解明やその応用に向けた研究が多くなされています。食の嗜好性だけでなく、食材そのものの機能性に注目した研究開発に惹かれてこの学科を志望しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した「気づき」や「学び」について教えてください。

母子家庭で兄弟もおり、大学に通い続けることが経済的に困難な状況だったため、とにかく自分にできる努力はしようとダメ元で応募したのがきっかけです。選考過程で自分の興味をもつ研究について深く掘り下げて考えることが増えたので、自分が本当にやりたいことについて見つめ直すきっかけとなりました。今までぼんやりと夢見ていたことを「目標」としてより明確に認識することで、自分が何をすべきなのかがはっきりしました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

生命・食品・医薬品・化粧品の科学について学んでいます。私は食品の機能成分に着目した商品開発について興味を持っているので、主に食品の栄養やその利用、また生命現象について学んでいます。2年生からは実験や実習も始まり、より実践的に生物内で起こる反応について学んでいます。例えば、農場実習では食肉加工を通してタンパク質の変性や、食品製造における注意点、HACCPなどについての理解を深めました。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

私と同じように家庭の事情で大学に通い続けることができず辛い思いをされている方もいるかと思います。

しかし、自分のやりたいことに向かって努力し続けていれば、きっと認めてもらえるはずです。

最後まで諦めないでください。応援しています。

京都大学 農学部食料・環境経済学科T.N.さん

09message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけは、両親が子どもの頃から小さいながら飲食店を営んでいたことだと思います。食事を提供することでお客様が喜ぶ姿を近くで見て育つなかで、生活に占める「食」の重要性や「食」の持つ力といったものを自然と認識することができました。

そして、そういった「食」の持つ可能性を広げていく方法がまだあるのではないかと思い、それを学び、考えるために今の学部・学科を志望しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

奨学金に応募した直接的な動機は、家庭の経済事情ですが、数多ある財団のなかで蔵人記念財団の奨学金に応募したのは、財団の目的や信条に共感し、それに見合う学びを今後展開していく意思もあったためです。選考過程においては、自分の興味があった食の安定供給とその生産過程における自然との共生といった分野についての研究をもう一度根本に立ち返って見直すことができました。

加えて、面接等で質疑応答をするなかで、自分の考えのなかでまだ考えの及んでいない部分や、さらに広がりが見込める部分などにも気づくこともできました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

奨学金を頂くことで、アルバイトの時間を減らし、その分を学習の時間に充てられるようになったこと、また、両親の負担を軽減できたことでより学習に集中できる環境になったことがいちばん大きな変化だと思います。学習の内容も、以前は参考書を用いた座学が中心でしたが、今はそれに加えて費用の要する実習にも積極的に参加できるようになりました。

本だけでなく、実際に生産の場や研究の場に足を運び自らの目でみることで、今まで気づかなかったことや疑問に思っていたことがより実感として理解できるようになる貴重な機会だと思います。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

僕はスポーツと学習はお金をかけなくても努力で補填できる部分の大きな分野だと思っていました。その考えは今も大きく変るものではないですが、僕は家庭の経済事情が不慮の事態により突然悪化したことをきっかけに、当たり前ですが、それは生活の基盤があってこそだと強く実感しました。

学習自体は少なくとも学生の段階ではお金をかけなくてもできることがたくさんあるのだと思いますが、学習に時間を割くことで失われる機会費用は存外大きく、学びが熟す前に生活が揺らぎ学習どころではなくなることもあるのだと思います。

そんなときに自らの学びを支援し、後押ししてくれる財団があることは我々学生の強みであり、今はそれに頼ることで、将来、頂いた支援に報い相互に利を供することができる、なによりそうしようという覚悟ができるのではないかと思います。自らの学習を見直す機会にもなると思うので、財団の信条と自らの意志を照らし合せて挑戦してみてはどうでしょうか。

岩手大学 農学部・動物科学科S.O.さん

10message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

私が「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけは、食物アレルギーが原因で呼吸困難に陥ったという体験です。この原体験がきっかけになり、私は自分の身体を理解していく過程で「食」に関する分野について興味が湧き、これを学ぼうと思いました。そこで、動物学や動物科学などの生命科学領域とともに、食料生産科学領域もしっかりと学ぶことができるこの学部を選択しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

コロナウイルスの影響を受け、両親の収入が激減したことを理由に実家からの援助を辞退したので学業継続と生計維持に不安を感じていたこと。

また、アルバイトに忙殺されずに憂いなく学業に専念したいと考えたのが貴財団への応募のきっかけです。選考過程での課題作文では、自分の思いを言語化することに対する力不足を痛感しました。

そして、課題のテーマでもあった「食」の安全・安心・おいしさについての考察を通じて、私たちが普段共通了解のように何となく使う「安全・安心」とは、消費者からの製造・卸・小売りや外食などそれぞれに対する期待と信頼であるとの学びを得ました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

ご支援を賜りましたおかげで現在も憂いなく学業に専念することができております。現在は、県産の農作物を用いた地域経済活性を目的とした活動に参加し、オンライン上でのミーティングを重ねています。コロナの影響で対面での活動は控えざるを得ない状況下ではありますが、収束いたしましたら実際に農作物を育てる活動にも参加をして食に関しての知識をより深めていきたいと思っております。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

コロナウイルスの影響で、これからも様々な制約がある中での大学生活となることと予想されます。ですが、だからといってご自身のやりたいことや実現したいことを諦めてしまうのは大変もったいないことだと思います。

この蔵人記念財団様の奨学生募集は夢を実現したいという思いを具体的に言語化するいい機会であり、またその夢を支援してくださる大きなチャンスでもあります。

ぜひ諦めずに頑張ってください、応援しています。

東京農業大学 国際食料情報学部 国際農業開発学科山口 慎之介さん

11message

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を志望した理由を教えてください。

幼い頃から畑や田んぼでの農作業、自然や生き物に興味を持っていて、一時期はそれらへの関心が薄れていた時期もありますが、自分が好きなものについてじっくり考えた際に一番に浮かんできたということもあり、自分の原点に戻ってみようという気持ちが強くなりました。そして、自分の持つこれらの関心は将来どの様な現場で活かしていくことができるのかと考えた時に「食」という文字が頭によぎりました。そして、日本の農業について考えていく上で他国ではどの様な農業が行われているのか、どのような特徴があるのかということに興味を持ったことをきっかけにまずは日本の農業ではなく、「農業」そのものについて知るため様々な国で行われている食料生産、そして、どのような農作物が育てられているのかを知りたいという思いでこの学科を志望しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

私の家庭は母子家庭ではありましたが、祖父母の助けもあり私立の大学へも進学することができ、何不自由なく生活をしてきました。しかし、私が大学一年生の夏に祖父が末期の癌であることがわかり、自分にも何かできないかと思っていた時に奨学生を募集していたのがきっかけでした。そして、私が選考課程で考えたことは、現代の日本における農業の問題についてでした。調べていくうちにその深刻さ、世間では知られていない問題点などがわかりました。それらの改善策について今後考えていくこと、また日頃自分ができることはあるのかを考える機会となり、自分自身の考えについても改めて考え直すことができました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

私は発展途上国でどの様な農産物が生産されているのか、またどの様な土壌で行われているのかを学んでいます。特にその中でも土壌と植物の相互関係について関心を持っています。経済的視点と植物の仕組み、文理双方の学びにより幅広い知識による多角的アプローチを目指したいと思っています。また、学年が上がるにつれて実験、実習が増えてくるので、実際に手に取り体験したことを経験として様々な場面で活かしていけるように邁進していこうと思います。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

まずは自分が何が好きで、何がしたいのかを自己分析することが大事だと思います、自分の個性を理解することで、様々な可能性が見出せるように頑張ってください。

香川大学 農学部 応用生物科学科平松 英晟さん

12message

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を志望した理由を教えてください。

実家が農家ということもあり小さなころから手伝いなどを通して農業に関わってきた経験が、自分にとって「食」に関する分野を学ぼうと思ったきっかけになりました。高校での進路選択時、視野は広くと、農業分野以外への進学も考えましたが、「食」を通してたくさんの人を笑顔にできる農業の楽しさを忘れることができず、この分野へ進むことを決めました。農学部に進みこれまで学んできた中でも、この分野に進んでよかったと思っています。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した「気づき」や「学び」について教えてください。

きっかけは大学から送られてきた奨学生募集メールです。そこで初めて蔵人記念財団のことを知り、自分でも応募でき支援して頂ける可能性があるならと応募してみました。コロナの影響で外食産業が打撃を受けてから実家の農作物の出荷量が激減したことや、双子の弟も同じく県外の大学に通っていることもあり、両親に負担をかけず自分の力で勉学に集中できる環境を作りたいと思っていました。選考過程の面接では「食の豊かさとはなにか」という問いをうけ、私はその場で答えることが出来ませんでした。今でも考え続けている難問です。この課題に向き合うことで「食」についてより深く考えることが出来るようになりました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

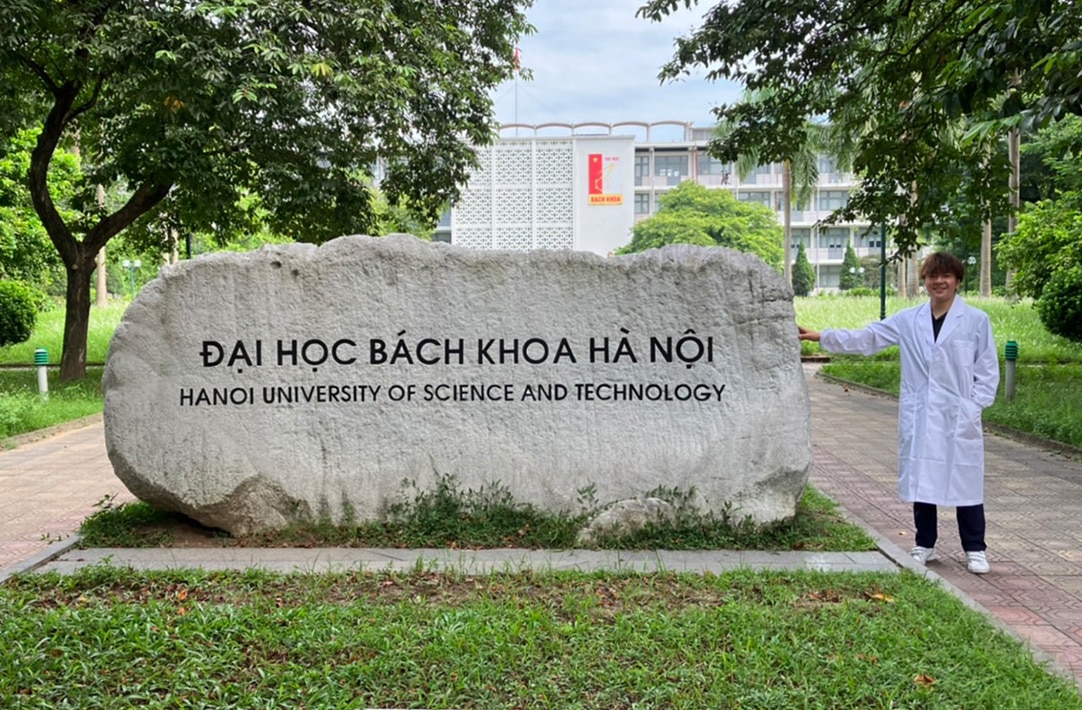

この8月から9月末までの約1か月間、ベトナムのハノイ工科大学に短期留学をさせて頂きました。フードテクノロジーについて学ぶ学部で、私が訪れたラボでは豆に含まれるタンパク質やデンプンについて研究しており、短期間ではありますが一緒に研究しました。また、休日にはベトナムで一番人気のある豆腐の工場を見学したり、自分の手で大豆から豆腐を作ったりもしました。研究室で学ぶことができたのはもちろんのこと、海外生活を通して日本との生活様式や食文化の違いについてたくさん学ぶことができ、自分にとって大きな経験になりました。このような良い経験が積めたのも貴財団のご支援あってのことです。心より感謝申し上げます。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

奨学生を目指す過程は、これまでの自分は何をしてきてこれから何を目指すのかを見つめ直す良いきっかけになると思います。また「食」のプロフェッショナルである方々のご意見を直接聞ける機会は大学生活の中でもそうそうありません。「生活」「家族」「学業」「夢」「時間」と、奨学生を目指す理由は人それぞれ違うかと思いますが、挑戦することで大きく成長できることでしょう。心より応援しております。

山口大学 農学部 生物資源環境科学科伏見 咲紀さん

13message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

幼いころから母の影響で料理やお菓子作りをする中で、自然と「食」に対して興味を持つようになりました。自分が思うように食べられない時期もあり、次第に生活における「食」の重要性に気づきました。そして、誰もが毎日関わるこの分野について学びを深め、人々の「食」を豊かにすることは、社会全体の豊かさにも繋がるのではないかと考えるようになりました。

また、将来は私を育んでくれた地元、山口県に「食」を通じて恩返しをしたいという想いもあり、現在の学部・学科を志望しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

数ある財団から貴財団の奨学生に応募した動機は、「我が国の次代を担う有為な人材の育成に寄与することを目的とし、社会の健全な発展に貢献したい」という理念に共感し、自分がそれに見合う高い志と学業意欲を持っていると感じたからです。経済面を理由に学業を断念したくないという想いも強くありました。

選考過程では、自分が何を目指し、そのためにやるべきことは何かなど、これまで曖昧なままにしていたことを深く考えるきっかけになりました。また面接では、自分の意見をさらに深掘りする質問を頂き、広がりを見込める部分が多くあることに気付くことができました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

貴財団から奨学金を頂くことで、これまでアルバイトに費やしていた時間を学業に充てられるようになりました。現在は農場実習に力を入れて取り組んでおり、主に大学の附属農場で果樹や野菜の栽培を行っています。今後はより実践的な実習の中で、農作物の出荷調整や販売なども行う予定です。

また、同学部の仲間と農業サークルを創設したり、知見を広げるために県内の農場や企業に足を運ぶなど、課外活動も積極的に行っています。

コロナの影響もあり思うように活動できないことも多いですが、ここまで活動の場を広げられるようにご支援してくださっている貴財団に感謝し、今後もより一層学業に励みたいと思います。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

夢の実現に向けて努力したいという想い、貴重な大学生活を有意義なものにしたいという想いがあれば、きっと応援して頂けるはずです。

選考の過程で得られるものも多くあり、自分と向き合う良い機会にもなるので、ぜひ挑戦してください。応援しています。

静岡大学 農学部 応用生命科学科松井 瑠海さん

14message

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を志望した理由を教えてください。

幼少期に腎臓病を患っていたことがあり、食事制限を受ける中で「食」の大切さと周りの人と同じ食卓を囲むことができる幸せを当時から自然と感じていました。

特に農学へ進もうと思ったきっかけとしては、高校時代に食品における科学技術の応用を学ぶ機会があったことが大きいと思います。具体的にはゲノム編集食品や培養肉などが挙げられます。現在は安全性やコスト面において多くの問題を抱えているフードテックですが、新たな技術を確立し、人口増加や気候変動によって生じる世界中の飢餓や食糧不足を解決する人材となりたいと思うようになりました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した「気づき」や「学び」について教えてください。

奨学金に応募した動機としては母子家庭で経済的に余裕がないことが最も大きいですが、中でも蔵人記念財団を選んだ理由としては学生のやる気や今後どんなことがしたいのかを重視していると感じたからです。

選考過程における小論文や面接を通して、自分の意欲や考えを人に伝えるという大きな経験を積むことができ、さらに自分がどんなことに興味があって、今後どのように学生生活を送りたいのかを今まで以上に深く考えることができたと思います。頭の中で考えていたことを実際に言語化することでやる気も出ますし、自分に対して良いプレッシャーをかけることができるようになります。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

現在は生物学や化学を中心とした勉強を行っています。2年生から本格的な生命科学実験も始まり、さらに深い学びを得ています。

奨学金をいただけたことで、気兼ねなく参考書や問題集などを手に入れられるようになりました。また、アルバイトを減らすことができたおかげで専門科目だけでなく英語学習にも時間を割くことができるようになりました。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

自分の目標や将来やりたいこと、叶えたい夢に向かって努力することは非常に価値があることです。しかし、奨学生を目指す人たちにとってそれが簡単ではないことは、きっと多くの人が理解していると思います。

いま私たちが学生としてできる限りの学びを得るために、たくさんの大人が背中を押してくれる環境があります。小論文や面接の準備などは大変ですが、自分の考えをブラッシュアップすることができる良い時間となると思います。

あなたが夢をつかみ取る第一歩として、ぜひ最後まで諦めずに頑張ってください!

帯広畜産大学 畜産学部磯道 秋静さん

15message

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を志望した理由を教えてください。

私が食に関して学ぼうと思ったきっかけは、幼いころから何よりも「食べること」が好きだったからです。日々の食事に喜びを感じる中で、おいしさの原理や生産の問題に自然と興味を持つようになりました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した「気づき」や「学び」について教えてください。

学生として持てる時間を存分に自身の学びに費やしたいと思う半面、家庭の経済状況を考えると厳しい状況にありました。そこで奨学生として援助をいただくという手段を考え始めました。なかでも貴財団の選考内容には課題作文や面接があり、自身のこれまでの学びを振り返るためにも非常に良い機会だと思い応募に至りました。

選考過程では自分自身の興味の根源を理解することに苦戦し、これまで明確な像を持てていなかった将来の目標について考えました。大変ではありましたが、今後何をするべきなのかが明らかになりましたし、自分のことを自分の言葉で説明することはとても勉強になりました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

食に関する分野を学ぶなかで、現代の食における最も大きな問題は、生産消費の分離だと考えるようになりました。特に嗜好品の代表格であるチョコレートやコーヒーの生産の不透明性に疑問を抱くようになり、長期休暇を利用して沖縄に滞在し、カカオやコーヒーを生産している農園をめぐって栽培や経営などに関するお話を伺いに行きました。

その中で、国内でカカオやコーヒーを生産することの厳しさを知り、それでも挑戦を続ける現地の農家さんたちの地域愛に触れました。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

採用されるかどうかということはもちろん重要ですが、結果にかかわらず少しでも自分の現状を改善しようと行動した経験は、みなさんにとって今後の何よりの糧になると思います。どうか挑戦をためらわず、チャンスをつかんでください。

東海大学 農学部・動物科学科多々野 桜子さん

16message

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を志望した理由を教えてください。

幼いころから動物が好きでしたが、小学生のころ飼育委員会で家畜と触れ合ったことをきっかけに、畜産に興味を持ちました。当時飼育していたのはニワトリなどですが、私たちの生活に食として命を繋げてくれる家畜について、生活の一部としてより深く関わりながら学びたいと思いました。大学選びの際には、農学部に入学することを目標に志望校を検討していましたが、東海大学農学部について知り、家畜動物など、動物について学ぶことができる動物科学科に進学を決めました。東海大学農学部は阿蘇実習フィールドの放牧場や新設阿蘇くまもと臨空キャンパスなど、広大な土地で実習と座学を学ぶことができます。また、研究室でも興味深い研究が多く進められており、自分の成長に繋がると考え志望しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した「気づき」や「学び」について教えてください。

貴財団の奨学金に応募しようと思ったのは、自身の学びたいことに関係した奨学金が募集されており、ぜひ応募し自身の経験に活かしたいと考えたからです。応募にあたり、書類審査の一次選考と、オンラインで発表する二次選考での審査が行われ、そのどちらでも自身の考えや経験についてまとめ、提出する必要がありました。書類の作成にあたっては、私以外の方々のご助言やご指導をいただきました。それにより、非常に良いものが作成でき、食について学ぶ意義や、自身の過去の取り組み、そして将来の目標を明確に捉えることに繋がりました。また、現在学習できている環境は設備等も充実しており、非常に恵まれていることにも気が付くことができ、自身の視野が広がったと感じます。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

貴財団より奨学金の受給が始まり、早速農業に関する本を購入しました。まだ学習していない内容や、実際の農家さんの取り組みを本から学び、その内容を大学の牧場で実際に観察し、比較や先生方に伺うなど意見交換して、知識を深められるよう努力しています。また、奨学金を受給していることで自身の経験のための時間を確保できるようになったため、課外活動に力を入れて取り組んでいます。現在は赤牛と呼ばれる褐色和種という肉牛やヒツジに関心を持っています。阿蘇実習フィールドで赤牛の飼養管理や、阿蘇くまもと臨空キャンパスで飼養している乳牛の搾乳などを行い、家畜と接しながら気づきを増やして、充実した勉強・研究ができています。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

大学で食について学習している皆さんは、授業および実習だけではなく、毎日の生活から食に関わっていると思います。そんな皆さんの学習がより豊かで、余裕を持ち、集中して行えるためにも、貴財団の奨学金は非常によい支えになってくださると思います。選考をしていただくための書類では、自分自身について見つめ直し、考えや目標をまとめる良い機会になるでしょう。共に貴財団の奨学金を通し、自身の目標達成に向け充実した学習が行えるように頑張りましょう。

東京海洋大学 海洋生命科学部 海洋生物資源学科M.N.さん

17message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

小さい時から水辺の生き物に興味がありました。金銭的に余裕がなかったため大学進学はせず、地元の水産高校を卒業後に就職しました。養殖に関する業務や水産食品の加工販売などの仕事をしていく中で、水産資源の保全などの分野に強い興味が湧きました。「美味しい魚をいつまでも安心して食べられる仕組み」を作っていく人材になるために、さらに専門的なことを学びたいという思いから、東京海洋大学の海洋生命科学部 海洋生物資源学科に進学しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

民間の給付型奨学金について、大学の案内や個人的にインターネットで調べていたときに蔵人記念財団の奨学生募集を知りました。食に関わる仕事をしていたこともあって、「食」が私たちの生活にとっていかに大切なものであるかを考える機会が多く、大学での学びも、その後の希望している進路も食に深く関わる分野であったため、奨学生に応募することで自身の考えをより明確にすることができました。また、高等学校卒業から大学進学まで就職していて期間が空いていたため、家計状況の基準を満たしていても国の給付型奨学金を受けることができませんでした。そのため、他団体からの奨学金給付等と併用で申し込むことができるというのが本当にありがたかったです。今回、奨学生に応募するにあたって、選考過程の面接や課題作文を作成する際にも、「自分が何をしていきたいか」「それに向かって今いる環境で何ができるか」を整理することができました。特に、面接の際は実際に財団のみなさまから私の発表を聞いてさまざまなご意見をいただくことができ、さらに自身の今後について考えを深めることができたと思います。自分よりもはるかに多くの経験を積んだ方々からの意見をいただけて、大学での学びをどう活かすかを見つめ直すきっかけにもなるので、選考の段階から多くの気づきが得られました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

新型コロナウイルス感染症の影響による実習の中止や縮小も落ち着きつつあり、6月には千葉県館山市にある館山ステーション実習場ではじめて実習を行うことができました。まだ施設内での宿泊はできなかったため日帰りで実施されましたが、ゴマサバの精子運動の観察、初期飼料となるシオミズツボワムシやアルテミアの観察、スケッチ、ステーション前の磯で藻類の採集と同定、標本作製などを行うことができました。前期はまだ基礎系の科目が多いですが、後期に入ると実験が週の半分以上を占めるようになります。もっと実践的に学ぶ機会が増えるのが今から楽しみです。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

選考を受けるだけでも、得るものがたくさんあります。

体調を崩してアルバイトを休まなければならない時もありましたが、それでも今大学で学び続けることができているのは財団からのご支援のおかげです。金銭的余裕がないと気持ちにも余裕がなくなりますし、せっかくの機会でも思ったように活動できず悔しい思いをすることがあると思います。今回の選考でみなさんの熱意を思い切りぶつけて、少しでも多くの時間を価値ある学びにつなげられるよう応援しています。

福島大学 農学群全農学類M.T.さん

18message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

私が「食」に興味を持ち始めたのは、母がパーキンソン病になったことがきっかけです。母は病気になる前は食べることが大好きでしたが、病の進行や薬の副作用によって以前のように食べることが難しくなってしまいました。私は母がこのような状態になるまで病気や老化、薬の副作用などが「食」に与える影響について考えたことがありませんでした。しかし、改めて周りを見渡してみると新型コロナウイルス後遺症の一つである味覚障害や摂食障害など「食べること」に問題を抱えている人が多く存在するということに気づきました。生きる上で欠かせない「食」に問題を抱えている人の助けになりたいと思い、実習を交えながら食品の製造について学ぶことができるこの学部を志望しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

母は病気になり仕事を辞めてしまいましたが、叔母の助けもあり大学に進学することができました。しかし、母の病状の進行につれ以前よりも叔母に介護の負担が圧し掛かっていることを知り、私にも何かできることはないかと考えていた時、大学の方からお声がけ頂いたのがきっかけです。

今までは漠然と「食べることに問題を抱える人の役に立ちたい」と考えていただけでしたが、この選考課程を通して「なぜ自分はこの分野を学びたいと思うようになったのか」「自分はこれから先どうしたいのか」自分を見つめ直すきっかけとなりました。

また、2次の面談を通して自分の考えの甘い部分を再認識し、その弱みを今後どのようにして強みに変えてゆくか考える良い機会にもなりました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

貴財団から頂いた奨学金のおかげで、今までアルバイトに費やしていた時間を、自分の将来のための勉強に充てることができるようになりました。

現在は食についての知識を蓄えたいと思い、食の持つ栄養機能的な側面に加えて、食の本質である「おいしさ」「楽しさ」「おもてなし」などに関する知識を身に付けることができるフードスペシャリスト資格取得を目指しています。そのために参考書を購入して勉強したり、夏休みに実施される特別講義に参加したりしています。2年生の後期にはコースに配属され、より専門性の高い勉強が始まります。食についての知識・技術だけではなく、それ以外にも興味をもって様々な知識を吸収していきたいと思います。

また、所属するサークルでは一人暮らしの高齢者の方と一緒に料理を作って、食べる食環境の創出、食と地域を繋げるコミュニティ作りを行っています。

奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援のメッセージをお願いします。

新型コロナウイルスも5類になり、社会もコロナ禍以前の生活に戻りつつありますが、依然として様々な制約の中の大学生活だと思います。また私のように家庭の事情で制限がある方もいらっしゃると思います。この多くの制約の中、一度きりしかない大学生活を充実させたものにする上で、この蔵人記念財団様の奨学生募集は大きなチャンスとなると思います。結果はどうであれチャレンジすることで、自分の考えを可視化することができるとても貴重な機会だと思います。

是非、挑戦してみてください。応援しています!

龍谷大学 農学部食料農業システム学科A.N.さん

19message

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を志望した理由を教えてください。

父が調理師ということもあり、幼いころから料理をすること、食べることが好きで、「食」に関する分野への学修に興味がありました。同時に経済学や社会学への興味もあったので、「食」を支える生産と流通の社会的・経済的な仕組みなど、幅広い領域を学べる現在の学科に入学しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した「気づき」や「学び」について教えてください。

母の入院や父の仕事の都合で金銭的に余裕がない状況でしたが、私自身の想いとして金銭的な理由で学びを諦めたくありませんでした。数ある財団から蔵人記念財団の奨学生に応募した理由は、「我が国の次代を担う有為な人材の育成に寄与することを目的とし、社会の健全な発展に貢献してまいりたい」という理念に共感したことと、もし採用されなくても、自分自身を見つめ直すきっかけになると感じたからです。選考過程では、自分が今何をしていて、今後どうしていきたいのかを言語化する必要があり、苦戦することもありましたが、将来の自分像を考えられました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?近況について教えてください。

製品開発プロジェクトへの参加に力を入れています。日本の伝統食材の新しい形を考えるという課題で、発表した商品が最優秀賞を頂き、現在は実際の販売に向けて企業様へ商品提案を行っています。奨学金を頂けたことで積極的に行動でき学部教育賞も頂きました。他にも、他大学の公開授業や、インターンシップにも参加し、自身の学びと交流の場を広げています。

2025年度奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援メッセージをお願いします。

選考での経験は自分自身を見つめ直すきっかけになりました。結果だけでなく、過程で得られる経験や学びも、皆さんの大きな糧になると思います。皆さんが夢を叶えるために全力を尽くしている姿を、心から応援しています。頑張ってください!

鹿児島大学 水産学部・水産学科A.T.さん

20message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

小さい頃から食べることが好きで、食べること、人に食べてもらうことについて詳しく学びたいと思ったからです。料理人の道もありましたが、栄養成分や生産、さらに経済など、より多面的な視点から「食」に関する分野について学びたいと思ったので大学で「食」に関する科目を学ぶことに決めました。その中でも水産学部を志望した理由は、水産業では、魚介類などの国内需要は減少していることなどを知り、より詳しく学びたい感じたことがきっかけです。また、出身地とは異なる環境では「食」に関する異なる文化や考え方が学べるのではないかと考え、鹿児島大学で学びたいと考えるようになりました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

家計を一人で支えている母にあまり負担をかけないように、大学で学びたいことを学ぶにはどうしたら良いかを考えていた時に貴財団の奨学金の募集を見つけたことがきっかけです。選考過程では、現在の水産業の課題とそれに対して私が貢献したいことを考えました。その過程で、現状の課題に対し、自分が考えた解決策では至らない点などがあることに気付きました。選考過程では、課題の解決には、自分がやりたいことだけではなく、もっと様々な視点から考えることの大切さを学ばせていただいたと感じています。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

現在は栄養学や生化学など、「食」に関する専門的な勉強や、水産業の経済的な視点からの課題などについて学んでいます。人の体内で食物がどのような作用をもたらすのかに関心があり、授業内で勧められた参考書を購入することができたので、より詳しく学びたいと考えています。最近ではより深い学びに役立つのではないかと資格の取得も検討しています。今後も自身の学びたいことに積極的に取り組んでいきたいです。

2025年度奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援メッセージをお願いします。

挑戦すること、目標のために努力することは、とても大変ですが決して無駄にはなりません。自分で目標を定めたこと、そして実現のために努力したことは必ず皆さんのためになります。この奨学金に応募することも、自分がどのようなことに興味があるのか、そしてどのようなことがしたいのかを考えるとても良い経験になると思います。

自分のやりたいことを諦めないでください。応援しています。

宮崎大学 農学部・植物生産環境科学科田中 誠士さん

21message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

私は、もともと食べることが大好きで、いつか自分でも農作物を栽培できるようになりたいと考え、高校進学時には農業高校を選びました。農業高校での学びを通して、農業の奥深さに魅了され、さまざまな栽培方法が存在することに気づきました。実習や授業を通じて、植物によって異なる栽培方法を学ぶことが次第に楽しくなり、さらに深く追求していきたいと感じるようになりました。特に、高校時代に取り組んだ研究では、農業が福祉分野においても有益であることをテーマにしており、その研究を通して農業の持つ可能性や多様性に大きな感銘を受けました。私の関心は、農作物を育てることだけでなく、それが社会にどのように貢献できるかという点にも広がっていきました。これらの経験を基に、大学でもさらに農業についての知識を深め、特に高校時代に行っていた研究をより発展させたいと強く思うようになりました。そのため、宮崎大学農学部の植物生産環境科学科に進学することを決意しました。この学科での学びを通じて、自分の興味をさらに追求し、農業を通じて社会に貢献できるような専門知識と技術を身につけたいと考えています。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

私はシングルマザーの家庭で育ち、多くの兄弟がいる中で、大学に進学させてもらいました。家計を助け、自分のことはできるだけ自分でできるようにしたいという思いから、多くのアルバイトをしてきました。しかし、アルバイトに多くの時間を割いた結果、勉強がおろそかになってしまったこともありました。そんな中、大学から送られてきたメールで、当財団の奨学金制度について知り、少しでも学業に専念できるようにと応募いたしました。選考過程において、面接時に「直接話せば理解できるが、提出された文章では全く伝わらない」と言われました。この経験から、自分の文章能力不足を痛感し、文章力を向上させるために、多くの本を読み、文章を書く練習を重ねるようになりました。この指摘は、私にとってはいつか直面するべき課題であり、今回の機会に明確に指摘していただけたおかげで、早い段階で改善に取り組むことができました。この気づきを通じて、文章を書く力の重要性を学び、これからも努力を続けていきたいと考えています。今後の学業や社会での活動においても、この経験を糧に、より良い表現力を身につけていけるよう、精進してまいります。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

私は宮崎県で生まれ育ったため、日常的に目にしている宮崎県の農業が当たり前だと感じていました。しかし、大学に進学し、県外から来た同級生たちと交流する中で、宮崎県の農業の特徴が他の地域では違うことに気づきました。例えば、稲作については、宮崎県の温暖な気候と長い日照時間を活かした栽培方法などがあげられます。そこで、宮崎県と他県の農業の違いや宮崎県の農業の良さをより深く理解するために、実際に他の県を訪れて、その土地ごとの農業の特徴を自分の目で見て学んでいます。こうした学びの機会を得られたのは、奨学金をいただいたおかげで、以前はアルバイトに充てていた時間を勉強や調査に充てられるようになったからです。

2025年度奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援メッセージをお願いします

皆さんは今、金銭面でやりたいことや将来の夢を我慢していると感じているかもしれませんが、自分のやりたいことをしっかりと相手に伝えることができれば、これまでできなかったことが実現するチャンスがあるかもしれません。自分の夢や目標を忘れず、諦めずに頑張ってください。

北海道大学 農学部 応用生命科学科徳久 暁士さん

22message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

私は、高校生の頃の理科の科目選択の際に、物理学よりも生物学に興味を惹かれ、生物学を選択しました。それから高校で生物学の基礎を学ぶうちに、人体や細胞の仕組みに興味を持つようになりました。生物が生きるために必要なもの、その組織を構成する成分、エネルギーについてもっと知りたいと思い、農学部を志しました。農学部では、農業に関することのみならず、食品のこと、製薬のこと、人体・動物のことや、機械に関することまで幅広く学べることが強みであり、私自身も底知れぬ探究心と共に日々多方面に知見を深めております。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

自分は農学部として、生命系の学問を学び、社会に貢献していきたいと思う反面、日々学費や生活費を稼ぐためにアルバイトに勤しむ日々のなかで、自分がしっかりと学問に向き合い、学びを深めていく時間が到底足りないと感じ、誰か私の学びを支援してくださる人はいないかと、インターネットで探していたところ、貴財団のHPを見つけ、応募しました。採用の際の面接では、主に自分の将来のビジョンについてお話しさせて頂いたのですが、質問に対して曖昧な回答をした際には、面接官の方々に、より専門的なことについて深掘りされることが多々あり、自分はそれについてすぐにしっかりとした回答を用意できなかったので、自分の準備不足、知識不足、考えの甘さを痛感しました。これからは、自分の発言にしっかりと責任を持ち、全て自分の言葉で説明できるようにしなければならないと感じました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

現在は、貴財団からの奨学金を生活費に充てさせていただき、アルバイトの時間を減らすことができておりますので、できた時間に自分が興味のある研究や、大学院で行きたいと思う研究室の論文を読み漁っています。また、生物学の文献や英語の教本の購入費にも充てさせていただいております。

2026年度奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援メッセージをお願いします。

自分の将来の可能性を信じて、価値のある人間になるために学びを深めてください。その思いを伝えられれば、自ずと支援してくださる方々が現れると思います。自分の興味あることについて学びを深めていくことを決してあきらめないでください。応援しています。

山形大学 農学部・食料生命環境学科M.S.さん

23message

「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を志望した理由を教えてください。

中学2年生の年度末、新型コロナウイルスの流行により学校が一斉に臨時休校となりました。生活環境が大きく変わる中で、特に学校給食の休止も相まって食生活が乱れ、ほぼ一日一食の生活を続けていました。その結果健康を大きく損ねてしまい、空腹感があっても食欲が湧かなかったり、食べたい気持ちがあっても食べられなかったりと精神的打撃も負いました。長期間にわたって過敏性腸症候群の症状に悩まされ、体の健康だけではなく、心の健康も損ねることになってしまったこの経験は、私に「食」の持つ大切さを身をもって痛感させるものでした。他にも、高校での授業やメディアのニュースを通じて、日本の農業が担い手の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加、そして低い食料自給率といったさまざまな課題を抱えていることを知り、人々の暮らしや健康を支える「食」という基盤を確かなものにしたいという思いから「食」に関する分野について学ぶことを決意しました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した「気づき」や「学び」について教えてください。

両親の収入が少なく、高校生のころからアルバイトをして生活してきました。お金の心配とともに勉強を続ける辛さはこのころから心得ていましたが、大学入学後、あれほど切に思い望んできた大学での貴重な学びや生活、そして時間を、アルバイトばかりに捧げていいものかと悶々とした日々を送っていました。もともと民間の奨学金には貴財団のほかにも応募の経験がありましたが、希望に沿えない結果が続いていました。そんな中、大学から届いたメールで「食」に特化した奨学生の募集を行っていた貴財団の存在を知りました。理工系の学生に特化した奨学金は目にする機会が多かったものの、農学部や畜産学部などの学生に特化した奨学金に出会えたのは初めてだったので、この機会を逃すまいと応募を決めました。

選考過程では、オンライン面接において自分の将来の展望を語った際、面接官の方に“それは本当に実現できるのか”と迫られ、言葉に詰まってしまいました。このとき私は、他人に説明できるほど自分の中で考えを整理できていないことに気づかされました。「今」よりも「先」を見すぎてしまうという自分の弱みを知ることができたことは学びとして受け止め、これからは理想と現実の橋渡しを言葉にできるように、目標を細分化して理想の状態から逆算する思考を身につけたり、頭の中だけで考えるのではなく、書くことで計画を可視化してみたりして、理想を現実的な計画として捉える練習をするようになりました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

1年次は教養科目の履修が中心でしたが、2年次からは土壌学や農林経済学といった専門科目の履修や、農場での実習が学業の中心となりました。特に実習では、稲作に力を入れて取り組みました。手植えから出穂まで生育を見届け、毎週の生育調査や施肥管理、溝切り作業などを経験しました。初めてのことばかりで苦労もありましたが、食卓に並ぶお米が多くの骨の折れる工程を経て作られていることを肌で感じ、大きな学びとなりました。

奨学金のおかげでアルバイトの時間を減らすことができ、授業で扱った内容をさらに深く理解するために関連書籍を読んだり、課題レポートにじっくりと取り組んだりする時間を確保することもできています。

夏には農学部の海外研修に参加したほか、学外では地元の企業を応援する事業や、地域で開催されるセミナー、企業見学ツアーにも積極的に参加し、多種多様な方々と交流の輪を広げています。また、月に一度、ボランティアとして米作りを中心とした小学生への体験学習のサポートも行っています。

奨学金によって心と時間にゆとりが生まれ、学業と並行して、多くの有意義な経験をさせていただけていることに深く感謝しています。

2026年度奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援メッセージをお願いします。

経済的な理由でやりたいことを諦めてきた経験を持つ方もいるかもしれません。私もその一人でした。しかし今は、奨学金をいただくことで、やりたいと思ったことに素直に挑戦できるようになり、かけがえのない経験を数多くさせていただいています。奨学金への応募は、自身のやりたいことをより明確にする良い機会にもなります。たとえ今は、はっきりとした目標がなくても、奨学金を得ることでどんな可能性が広がるかを考えるだけで、きっと新たな発見があるはずです。とりあえずやってみるという行動からすべては始まります。自信がなくとも、一歩を踏み出してみてください。心から応援しています。

茨城大学 農学部食生命科学科Y.K.さん

24message「食」に関する分野について学ぼうと思ったきっかけ、この学部・学科を

志望した理由を教えてください。

福島第一原子力発電所の事故後から地元である福島県の食材の安全性への信頼と信用が失われ、放射線検査の基準を合格しているものだとしても危険だというイメージはなかなか払拭されませんでした。この経験を通して、食の安全とはどのようなものなのだろうかと思い、興味をもちました。「食」を学ぶには農学部に行くのが良いと高校の先生に勧められました。農学部には食にかかわる農業分野や水産業分野以外にも微生物や林業なども含まれるため、「食」に関することを中心に学びながらも微生物や土壌などを学べる環境で学びたいと思い、茨城大学を選びました。

当財団の奨学生に応募しようと思ったきっかけと、選考過程で習得した

「気づき」や「学び」について教えてください。

選考のために小論文やプレゼンテーションの資料を準備するなかで、「私が目指しているものは何なのか」や目指している将来像に近づくためには具体的に何をすればよいのかということについて深く考えることができました。私は大学卒業後に食品衛生監視員になりたいと考えていますが、そのためにどのような勉強をしなければならないのかを詳しく知ることができました。実際に食品衛生監視員に合格した人の合格体験談を読んだり、食品衛生監視員の過去の試験問題を見たりしてこれからどのように学生生活を過ごし、何の授業を選択して学んでいけば自分の未来につながっていくのかを学ぶことができました。

当財団からの奨学金を活かし、いまどのような勉強・研究・活動等を行っていますか?

近況について教えてください。

2年生の4月から本格的に専門教科の講義が始まったので、奨学金で教科書やノートなどの文房具、実験に必要な白衣、保護メガネ、演算用の電卓を買いました。講義では食品化学の授業で糖質、脂質、タンパク質の基本的な構造や種類、どのような効果をもっているのかなどについての基礎的な知識を学びました。また、基礎土壌学や基礎生態学を通して、作物が育つ環境についても学びました。私は大学入学以前までは食品そのものにしか興味をもてていなかったのですが、講義を受けていく中で作物の品質や栄養価には土壌の状態が深く関わっており、土壌の組成や性質、土壌中に生息している微生物と作物の共生関係に目を向けることで作物の安定的な供給につながると知りました。また、作物を連作で土壌病害が起きない状態を保ちながら化学肥料を投入せずに育てていくためにはどうしていけばよいのかという先生からの問いに自分で論文や文献を探し、病原菌の衰退現象を利用した方法を知ることができました。講義で学んだことをもとに自分で調べて、さらに新しいことを知ることはとても楽しく、学びをより深めることができました。後期では食品安全分析学や食品衛生学について学ぶことができるので、今からとても楽しみです。実験では基礎的な実験を通して正しい器具の使い方や実験手順について学びました。後期の実験では実際に分析機器を用いた実験をするので、今までは写真等でしか知ることのできなかったことを自分の手で経験できることがとても楽しみです。

また、夏季休業の期間を利用してTOEFLと公務員試験の教養科目の勉強を集中的に行っています。TOEFLは来年の1月に茨城大学で受験できるため、1月に向けてTOEFLの問題形式に慣れるように問題数をこなすことを意識しながら、足りていない単語力を身に着けられるように単語帳を反復するようにしています。また、公務員試験の勉強に関しては高校までに習ってこなかった世界史や思想史を中心に勉強しています。

2026年度奨学生を目指す後輩の皆さんへ向けて、応援メッセージをお願いします。

大学に通って勉強するということは今では当たり前のことのように考えてしまいますが、私たちが興味をもっている分野を長年にわたり研究していらっしゃる専門家の先生方から直接学ぶことのできる貴重な4年間だと思います。その時間がさらに充実したものになり、皆さんの夢に近づく時間になることを願っています。私も慣れない一人暮らしの中で勉強を続けることは簡単ではありませんが、体調に気を付けながら少しでも多くのことを吸収できるように日々を過ごしています。お互いに「今日も頑張ったぞ!」と思える日々を常に重ねて夢に向かって頑張りましょう!